�O���ˎ��@���@�ݕ����@���@�����t�E���������@���@�����@�@���@��펛�@���@���C��

�O���ˎ��@���@�ݕ����@���@�����t�E���������@���@�����@�@���@��펛�@���@���C��

�Q�O�P�V�N�R���Q�O���i���j�j

�@������Ƌ��s�ɏo�����悤�|��T�P�e�|

�@��N�̂X���ȗ��̃V���[�Y�����B���s�����̂͂P�N���U��(^^;

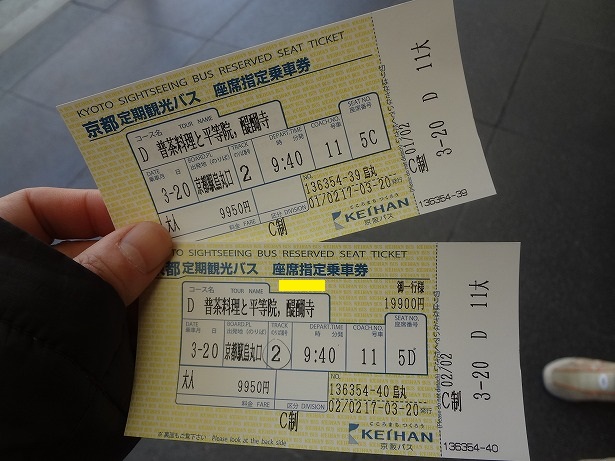

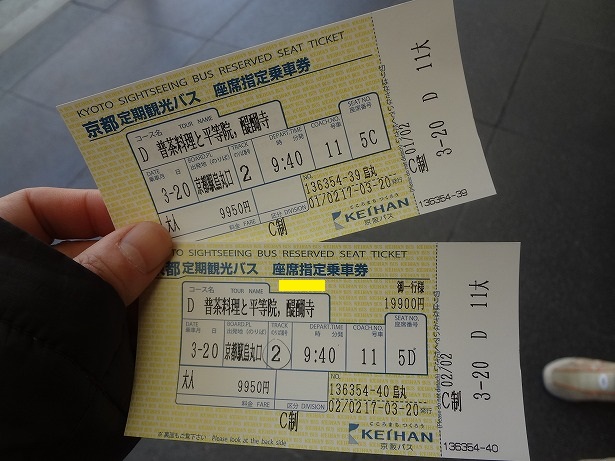

�@����͋��s����ό��o�X�𗘗p�����B

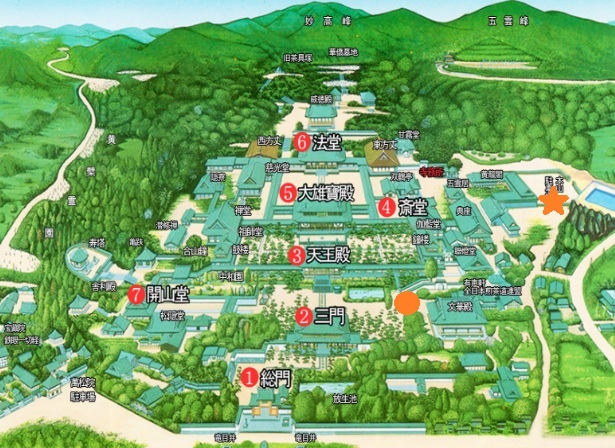

�@�O���ˎ�

�@�ݕ���

�@�����@

�@��펛

�@���C��

�@���͂Q�O�P�S�N�̉��C���Y��ɂȂ��������@���������̂ƁA�ł�����ݕ������y���݂Ƃ̂��ƁB

�@

�@

�@

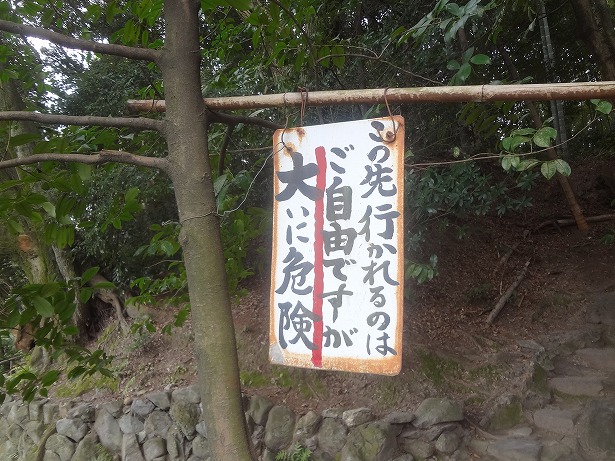

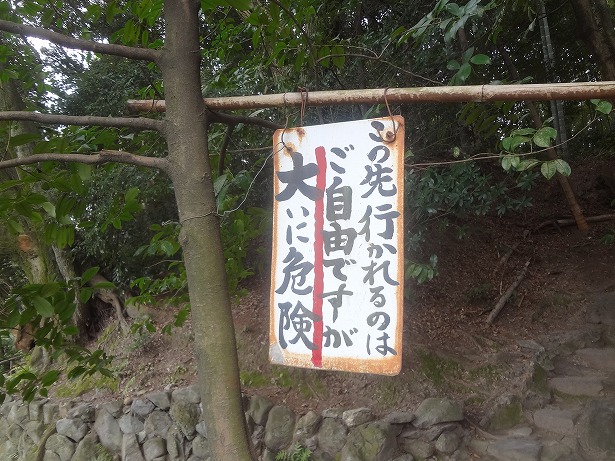

�@������A���s����ό��o�X������݂́A�u�o�����Ԃ܂łɖ߂��Ȃ��Ƃ��́A���̏ꏊ����ς��C�ɏ����ꂽ�Ƃ������ƂŁA�C�𗘂����Đ�Ɏ��炵�܂��B�v�Ƃ̃K�C�h����̒��ӂ����Ƃ��ł�����(^^;

�@�o�X�͈ӊO�ɂ���_�������s�����Ɍ������đ���o�����B

�@�O���ˎ�

�@�O���ˎ��E�E�E�����ω����\�Ԃ̎D���ŁA�{�R�C���@�̕ʊi�{�R�B ��P�Q�O�O�N�O�i��T���N�j�A���m�V�c�̒���ɂ��A�O���ˎ��̉��A�╣���o�����ꂽ���ω���F����{���Ƃ��đn�������B

�@���s�����狞���o�C�p�X�ɓ���A�F�����C���^�[���~��ĂP�O���قǂŎO���ˎ��ɓ����B

�@

�@

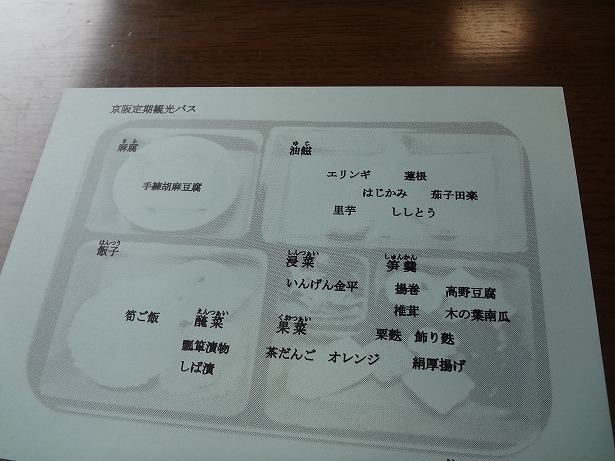

�@�K�C�h����H���A������Ԃ̓�͂����̊K�i��������(^^;

�@���ۂɏ�����ĕ��������������̂ŁA����Ȃ�ɋC�������Ă���̂��ȁB

�@�K�C�h���w���Ă���͉̂���肾���Ǖ����₷���X���[�v�B�i�A��͂���o�R�œr���܂ŃX���[�v�ō~�肽�B�j

�@

�@�����̗l�q�B

�@

�@

�@���^�F��̕��B���̒��̋��ʂ���œ]�����Ə����^���ǂ��Ȃ�Ƃ̂��ƁB

�@

�@������́A�����Ȃ�ʍ��e�B

�@�����Ă����ʂ̒��Ɏ�����A���^�̐𗧂Ă邱�Ƃ��ł���Ί肢���ʂ���Ƃ̂��ƁB�ȒP�ɗ�����(^^;

�@

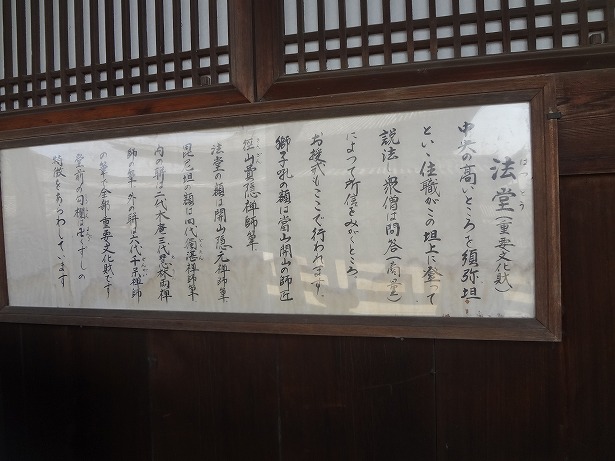

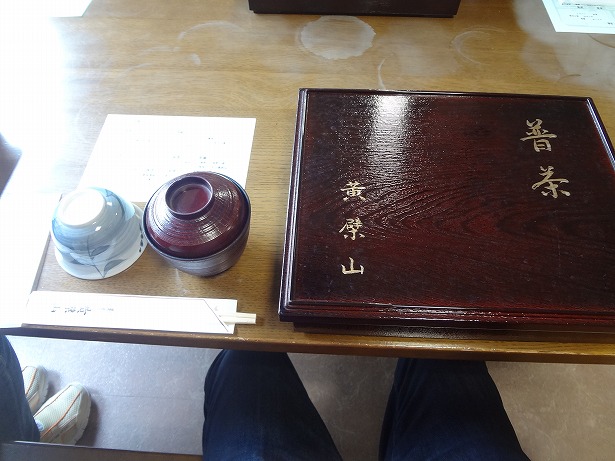

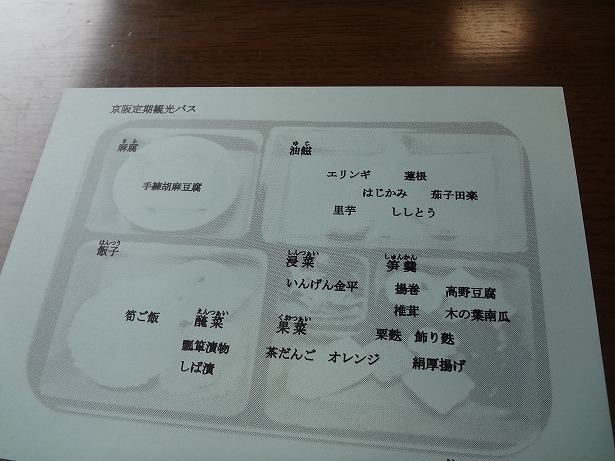

�@�����E���e�ɑ����u���ցv�B

�@���^�E���^�̎_�ŁA���͘V���A�͎̂ւŘ@�ɏ��p���Ƃ��Ă���B�F��_�ł�Ɨǂ��Ƃ̂��ƁB

�@

�@�O�d���B

�@

�@

�@�ǂ����ł����Ƃ��ł����B

�@

�@�{���̌������ĉE���ɂ���\���_�ЂɊ���Ă݂�B

�@

�@�\���_�ЁB���U�����j�[�N�Ȍ`�����Ă����B

�@

�@

�@

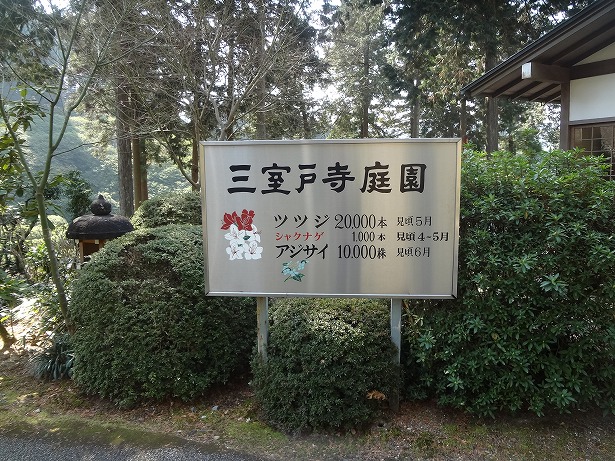

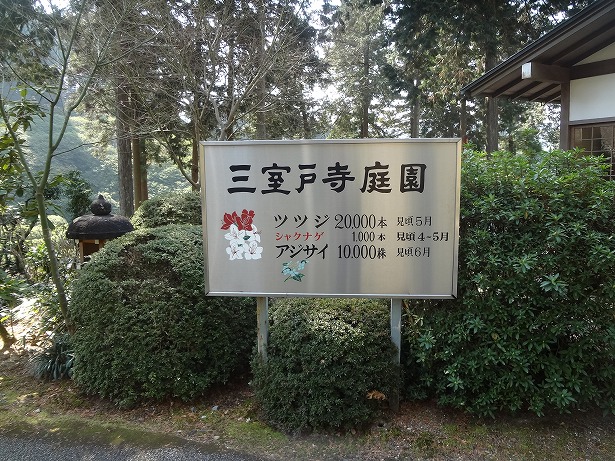

�@�o�X�̔��Ԏ��Ԃ܂ŁA�K�i�̉��ɍL�����Ă����뉀��K�˂邱�Ƃɂ������A�G�߂����킸�ɕ����B

�@���z�Ԃƃc�c�W�����ꂢ�Ƃ̂��ƁB�܂����Ȃ���B

�@

�@

�@�͎R���뉀�����ꂢ�������B

�@

�@

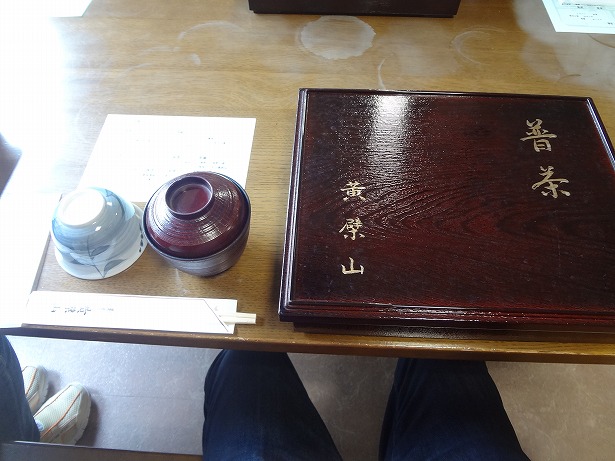

�@�K�i�̓���F�����ɏ�艺�肵�āA�����ݕ����Ɍ������B

�@�o�X�ԓ����ݕ����̐������ɁA�������ݕ��������̂܂ܓ��{�ɍ�����Ƃ̂��ƁB�����l�����y���݂��B

�@�ݕ���

�@�ݕ����E�E�E���@�R�ݕ�����1661�N�ɒ����m�@�B�����g�i�����イ���j�T�t�@�ɂ���ĊJ�n���ꂽ�B���{����̓x�d�Ȃ鏵���ɉ��������A�����𒆍��̎��V�Ɠ����u���@�R�ݕ����v�Ɩ��t�����B

���̌�A�@�h�����@�@�i���������イ�j�Ɖ��@�����݂Ɏ���B���{�ł����u�T�@�v�́A�ՍϏ@�A�����@�A���@�@�̎O�@�ɕ��ނ���B�ݕ����̉������z�E�����Ȃǂ͂��ׂĒ����̖����l���B

�@�A��́u�ߓ��i�g�C���̓������ɐi��ŃN�����N��ʂ�炵���B�j�v�̈ē����Ȃ���ׂ�����i�ށB

�@�����A�����Ȃ蒆���̕��͋C���Y���傪���ꂽ�B

�@

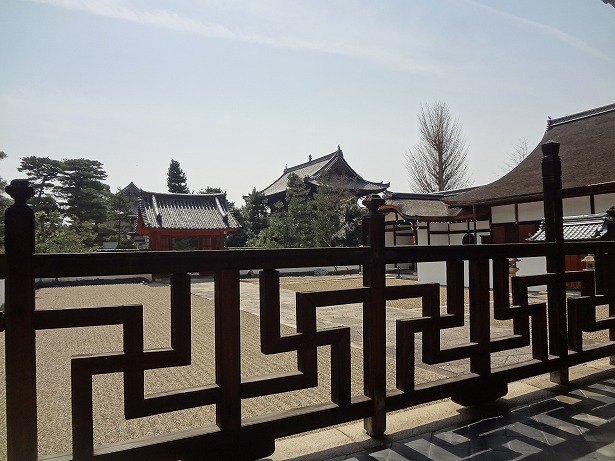

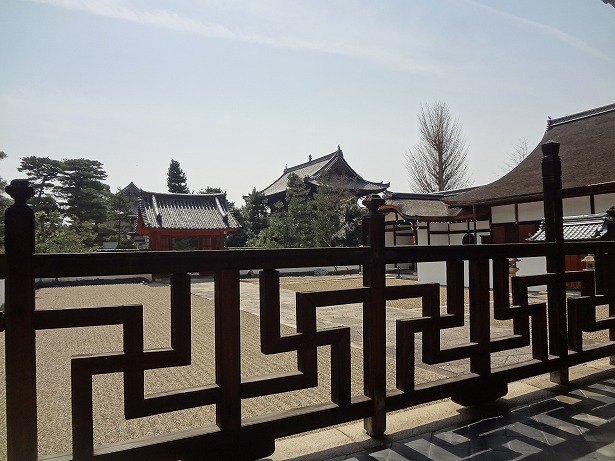

�@�����ɓ���ƍ��O���ɎO�傪���т������Ă����B

�@

�@�������ɓ����������l���̖�͓��ɖ��O�̂Ȃ�������(^^;�̂悤�ŁA�{���́A�R��A����ɉ��ɂ��鑍�傩�����̂��������Ǝv����B

�@���ԏꂪ��ԉ��ɂ���̂ŁA�c�A�[�Ƃ��Ă͉��������������Ԃ̐ߖ�ɂȂ�悤���B�i�A��̋ߓ��̈ē������Ԑߖ�B�j

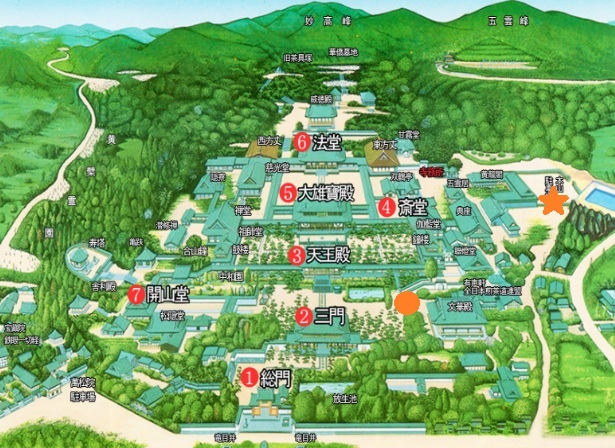

�@�I�����W�F�̊ۈ��݈ʒu�B�i�����ԏ�B�j

�@

�@�V���a�ɓ���B���ӕ�F�i�z�܁j���o�}���Ă��ꂽ�B

�@

�@����Ɏl�V���A�������ʓV���J���Ă���B�i��ʓV�͐l���u������Ԃɒn�����V�����ړ�����炵���B�j

�@

�@

�@

�@

�@�����ŏZ�E���o��I�E�E�E�ē��߂Ă��ꂽ�B

�@�T�@�R�@�h�̂����A���@�@�i���������イ�j����Ԓm���Ă��Ȃ��̂ł�낵���I�Ƃ̂��Ƃ������B

�@�O���̑�Y���a�i�{���j�����Ȃ���E�ɐi�ށB

�@

�@

�@�ē��i�m�����H��������Ƃ���j�̑O�ɁA���̌`�������J�p���i�����ς�j�i�����@��j���݂邳��Ă���B

�@���͖ڂ�����ɖ���Ƃ��납��i�͖̂���Ȃ��Ǝv���Ă����j�A���鎞�Ԃ�ɂ���ŏC�s�ɗ�߁A�Ƃ����������狛�̌`�����Ă���Ƃ̂��ƁB�J�p����������Ɗۂ߂�Ɩ؋��ɂȂ�B�i�Ȃ�قǁB�j

�@�܂��A���ɂ��킦�Ă���ʂ́u�ϔY�v�Ƃ̂��ƁB���ݍ��������Ă���̂ł͂Ȃ��f���o�����Ƃ���B

�@

�@

�@������Ɖ�L������đ�Y���a�i�{���j�ɐi�ށB

�@

�@�{���̓V��̑n����������B

�@

�@�{���̎߉ޔ@�������A�\�����������}���Ă��ꂽ�B

�@�����ēnjo����̂����������Ƃ��B�i�z�c�̏�ɗ��B�j

�@

�@����̏\���������i�����ł͓��{���Q�̑����B���{�͏\�Z�����j

�@

�@

�@�E��̏\���������i�������ĉE����S�̖ڂ͎��g�̕��̒����畧��`�����Ă���B���̑������ɕ��������Ă���̂ł͂Ȃ��A��\�Œ��������Ă���B�j

�@

�@

�@�{���̗����́A���������ʒu�ɖ@����������B

�@

�@�{���ɂ��w��̂��ƁA�������̉����t�ɂĕ������������������B

�@

�@

�@��������`�������i�����B

�@�u�����v�Ƃ́u�����i���܂˂��j��O�ƒ������ɂ���v�Ƃ����Ӗ��B

�@

�@

�@

�@���H��̓o�X�̏o�����Ԃ܂Ŏ��R�s���B

�@�����̂��Ƃ���l�ň�Ԑ�ɉ����o�����B

�@�܂��́A�����̒����畧�������Ă��������́u�甲���p�l���v�B

�@�������A��l���ĎB�e�������A�ǂ�������Ԃ��̂Ŋ���(^^;

�@

�@�ŏ��ɖK���ׂ��O��ɍs���Ă݂邱�Ƃɂ���B

�@

�@�O�傩�炱����͑��͗L���Ȃ̂ŁA�O�剺�̎�t�ōē���̋����Ĉ�U�O�ɏo���B

�@

�@

�@

�@�Ăы����ɓ��ꂵ�i��t�Łu���H�͏����オ���܂������H�v�Ɛq�˂�ꂽ(^^;�j�A�����̍�����i�ށB

�@�J�R���ɓ����Ă݂��B

�@

�@

�@

�@�����ł������ēnjo����悤���B

�@

�@�O���]�ށB

�@

�@�V���a�ɖ߂��L�ŏ����B

�@

�@��L�݂̒蓔�U�H�̕��i�����ɎB�肽���Ďd�����Ȃ��B���������Ŏ��݂Ă݂��B

�@

�@

�@���x�͍��肩���Y���a�i�{���j�ɐi�ށB

�@

�@�{���ɂāA�����قǂ̃O���[�v�s���ł͊���Ȃ����������̕�[�����݂��B

�@

�@

�@

�@�{������@���Ɏ����L�ɂ������֎q�̖�B���̖䂠��B���얋�{��������̑��݂�F�߂��Ă����؋��B

�@

�@�@�������Y���a�i�{���j��]�ށB

�@�摜�����́A���{�̎��ł͌����Ȃ��@�u�������v�̗����B������Ƃ���Ō���ꂽ�B

�@

�@

�@�y�Y�����Ɋ��A���َq�����������A���y�Y�ɖ������[�����w���B

�@�ߓ��̃N�����N��ʂ�A�o�X�֖߂����B

�@�ēx��ɉ��蕽���@��ڎw���B

�@�F����ɉ˂���F������ʉ߁B���͋C���o�Ă����B

�@

�@�����@

�@�����@�E�E�E�i��7�N�i1052�j�A���̊֔��������ʂ��A�� ������������ʋƂ��ɉ��߁A�����@�Ƃ����B���̔N�͖��@���N�ɓ�����Ƃ���A���@�v�z���M����m����̐S���Ƃ炦�A�Ɋy�������肤��y�M���Љ�̊e�w�ɍL�����s���Ă����B

�@�O��K�ꂽ���͓d�Ԃŗ����̂ʼnw�ɋ߂��k������������A�o�X�̒��ԏꂪ�쑤�Ƃ̂��ƂŁA�����͓��i�P�����̗����j�������B

�@

�@��傩������Đi�ނƍŏ��Ɍ�����P�����̌i�F�B

�@���ʂ��猩�����̉E�����ɓ�����B

�@

�@

�@������Ɖ���Đ^���ʂ���B�e�B�S�i������Ȃ�(^^;

�@

�@

�@�Q�O�P�S�N�̉��C�H���ŁA��������̑n�����̗e�p�ɋ߂Â��邽�߂ɒO�y�i�ɂ��j�F�œh�蒼���ꂽ�Ƃ̂��ƂŁA�������F���͈Â���������������������B

�@������ނ��ĎB�e����ΑS�i�����邪�A�ʐ^�̏o���Ƃ��Ă͖ʔ����Ȃ�(^^;

�@

�@�����E������B���Ă݂�B�r�ɉf����p���������B

�@

�@���x�͔��̍�������B

�@

�@�����������ւƉ���Ă݂�B

�@

�@

�@

�@

�@���{�O�����̂ЂƂB�u�p�i�`�j�̕����@�v�B

�@

�@�����i���ʂ��猩�����̍����j�ɉ���Ă����B

�@

�@

�@�ꖜ�~�D�ɍ̗p����Ă���P���B������̊�̕������X�Ƃ��Ă���炵���B������H�k�����H�ǂ��炩�Y�ꂽ(^^;

�@�Q�O�P�S�N�̉��C�ɂ��A���s�J�ɐ��܂�ς�����B�i������v���J�Ŗ{���͙��Ċقɂ���B�j

�@

�@�P�����̗����ɂ����y�@�Łu�~���D��i�ӂȂ̂�j�ω��v�ɂ��w��B

�@

�@���̂��ƙ��Ċقɓ����ĖP�����̗��j���w�ԁB

�@�����̖P���Q��̓W���ɂāA�ǂ���̊炪���X�Ƃ��Ă��邩����ׂ�����ʂ����Ȃ�����(^^;

�@�܂��A�ؑ��_�����{��F���T�Q��̂����A�����̂Q�U��̓W���������������B�i�P�����̒��̂Q�U��̓��v���J�j

�@��������肷���ăo�X�W���̎��ԃM���M�����������A��q�̈�l���f�W�J���������ɖY�ꂽ�Ƃ��Ŕ��Ԃ��P�O���x��A�������͑S���ڗ����Ȃ�����(^^;

�@�������玟�̖K��n�A��펛�܂ł͖�R�O���B

�@�o�X���Ŗ���l���������������͌��ǂ����ƋN���Ă����i�K�C�h����̘b�������ƕ������j�B

�@��펛�́u������ƁE�E�E�v�V���[�Y�ł��K��Ă��邵�A���Z�̓��������ōs�������Ƃ�����i���������̃V�[�Y���I�j�̂ŁA�l�I�ɂ͋����������B

�@�K�C�h����̘b�ł͂����̌d���͏�ɂ��Ă��鑊�ւ��S�̂̍����̂R���̂P���߂Ă��āA����̂Ɉ��芴�����Q�Ȃ̂������B������m���߂����B

�@��펛

�@�����i�����A�d���Ȃǁj�ƎO��@�Ɨ��ق̂R�����̃Z�b�g�i�P�T�O�O�~�j�ł������ꌔ���Ă���Ȃ��Ƃ̂��ƂŁA���Ԃ����Ȃ����A���������ʼn䖝���Ăق����A�ƃK�C�h����̕فB

�@���́A�o�X���~�߂����ԏ�̈ʒu�̈ē����K�C�h���ԈႦ�Ă����̂��C�ɂȂ���(^^;

�@

�@�n�������̐F�ɓh��ւ���ꂽ����B

�@

�@�m�����������B�������炪�����B

�@

�@�����B

�@

�@

�@�d���B�m���Ɉ��芴������B

�@

�@

�@

�@����ɉ��ɐi�݁A

�@

�@�ٓV���Ɏ���B

�@

�@

�@�ٓV���t�߂���ω�����U��Ԃ�B

�@

�@�ٓV���̉��̒뉀�B�ł���͗������ƂȂ��A�ƌ������A�����Ɠ�l�ŗ��Ă���B

�@

�@

�@

�@�����܂ł��u�����v�ƌĂ��Ƃ̂��ƂŁA���������A�R�̏�܂ł��u����v�ƌĂԂ炵���B

�@�ł���͍��̋G�߂ɗ������I�ƌ����̂ŁA����́u����v�ɂ����킵�Ă݂悤�B

�@�m����܂Ŗ߂��Ă����B

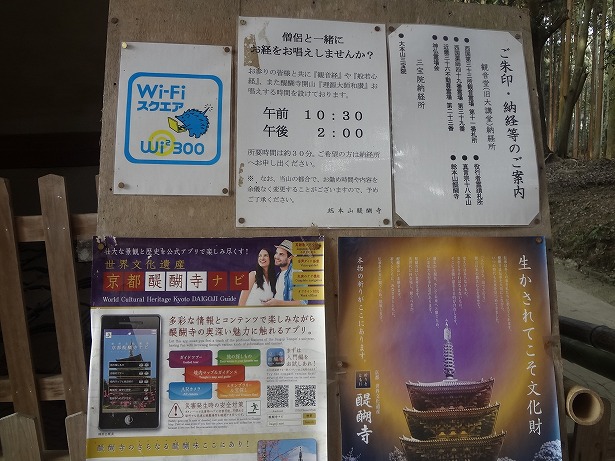

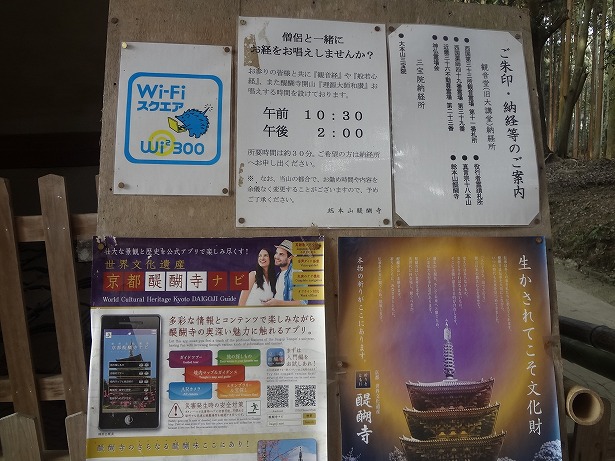

�@�ŋ߂̐_�Е��t�ł�Wi-Fi�̐ݒu���K�v�̂悤���B

�@

�@��펛���犩�C���Ɍ������r���ŁA���E�O������̏��쏬���䂩��́u���S�@�v�̑O��ʂ����B

�@�O�Z�̓��������ŗ����ۂɂ͓k���Łu���S�@�v��K�˂��̂��v���o�����B

�@���C��

�@���C���i�����イ���j����^���@�R�K�h��{�R�B���V�c�̒��莛�B900�N�i����3�j�V�c�̐��ꓡ�����q�ǑP�̂��ߑn���B�J��͏��r���t�B1470�N�i����2�j���ŏĎ��������A���쎁�ƍc���̉����ŕ����B��X�@�e���������A��Վ��@�Ƃ��Ċi�����ւ����B

�@�܂��Ȃ����C���ɓ����B

�@�����̒뉀�͋ߌi�A���i�A���i�ƂR��ފy���߂�Ƃ��ƁB�ǂ��������Ƃ��낤���H

�@

�@

�@

�@�����ɓ����Ă����E���ɏ��@�B

�@

�@

�@��O�̒낪�ߌi�E���̌������ɍL����뉀�����i�E���̎R�X�����ĉ��i�A�Ƃ̂��ƁE�E�E�悭�킩���(^^;

�@

�@

�@���@��U��Ԃ�B

�@

�@���U�ɂȂ����̂Œ뉀������Ă݂�B

�@

�@

�@�ω����ɃJ���������������Ɋ�Ղ��N�������I

�@�����̏�ɂ���P���̂������̖ɁA�{���̒��������~�肽�̂��I����P���Ƃ̂Q�V���b�g��_��(^^;

�@�����H�����L����̂������Ƒ҂����B

�@

�@

�@

�@�r�̒[�ɋ����[��(^^;�Ŕ��B����������s�������Ȃ�(^^;

�@

�@�\�����������炩��̌i�F�̕����f���炵���B

�@

�@

�@�뉀��������グ�{���ɑ���i�߂�B�����炯�Όi�F����ς��������B

�@

�@

�@�u�n�C�r���N�V���v�ƌĂ��B����ł��B

�@��������ʂP�{�̖B����͂V�T�O�N�i�{�����H�j�A����ɋ��s�s�̋��ؖ��Ƃ̂��ƁB

�@

�@

�@

�@

�@

�@�u�n�C�r���N�V���v���鏑�@�̗�������\���Ɉړ����ĎB�e�B

�@

�@

�@�o�X�ɖ߂铹�B���ǂ̒z�n������Վ��@�̊i����\���Ă���B

�@�t�ɂȂ�Ǝ���ς�邾�낤�B

�@

�@�ȏ�A�{�����ׂĂ̍s�����I�������B

�@�ǂ̓����A��̂����������������A�Ȃ�ƍ�_�������s���̎R�ȃg���l���𐼌����ɑ���悤���B

�@�g���l�����o���炷���ɂh�b���o�ĉ����ɏo��B���������ґ�Ȏg����������̂��Ȃ�(^^;

�@�������قƂ�Ǎ���ł��Ȃ��āA���s�w�ɋA���Ă����̂͂P�U�F�P�T���������A�w�O�͍��G(^^;

�@�ό��o�X�ԓ����猩�����s�^���[�͈ꖡ�Ⴄ�H

�@

�@���ǁA�荏�̂P�U�F�R�O�ɒ���ό��o�X����ɓ��������B

�@���s�ɐ��O�ŗ[�т̂��ƁA�V������x�点��(^^;�܂ł����������}�[���u�����V���i�҂����Ԗ�R�O��(^^;�j�̃p�t�F�B

�@

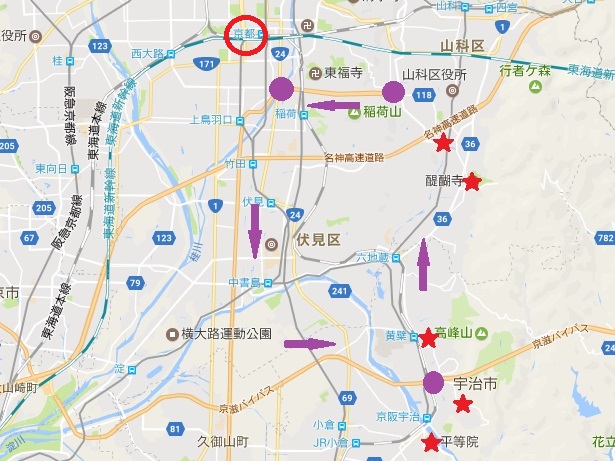

�@����̍s����n�}�Œ��ׂĂ݂��B

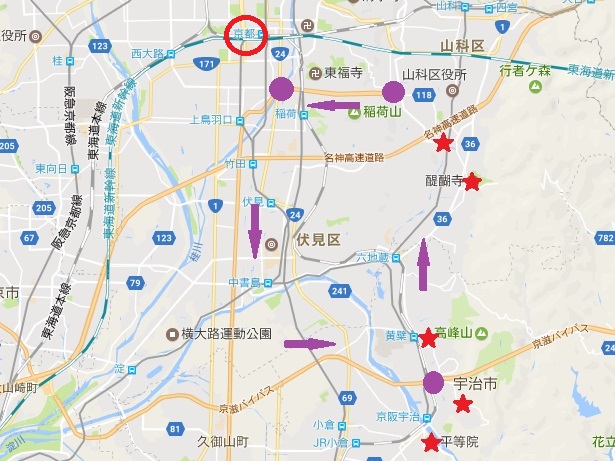

�@�ŏ��̎O���ˎ������U�k�֏オ�����ݕ����ɍs���A�ēx�쉺���ĕ����@�ɍs���Ă͂�����̂́A�T�ˁA��_�������s���A�����o�C�p�X�A��_�������s���R�ȃg���l����������ƒ����`�̃��[�g�ʼn���Ă������ƂɂȂ�B

�@

�@�n�����Ȃ���A��_�������s���ɐe����ł��Ȃ����߁A�ڂ���̃��[�g�ł������B

�@�ŏ��ɍs�����O���ˎ��ƂR�Ԗڂɍs���������@�̈ʒu�W�B

�@

���̃y�[�W�̃g�b�v��

�@���j���[�ɖ߂�

�@�@��T�Q�e��

�O���ˎ��@���@�ݕ����@���@�����t�E���������@���@�����@�@���@��펛�@���@���C��

�O���ˎ��@���@�ݕ����@���@�����t�E���������@���@�����@�@���@��펛�@���@���C��