三時知恩寺 → 宝鏡寺 → 西陣魚新(有職京料理) → 得浄明院 → 霊鑑寺

三時知恩寺 → 宝鏡寺 → 西陣魚新(有職京料理) → 得浄明院 → 霊鑑寺

2013年1月13日(日)

奥さんと京都に出かけよう−第39弾−

昨年の台湾旅行、年末年始のパリ旅行の画像整理が滞っている中、このシリーズを敢行するのは自虐行為であるのだが(^^;、しばらく出向いていなかったので思い切って出かけることにした。

どこどこに行こう!という案がないこともあり、またまた京都定期観光バスのお世話になった。

10時京都駅発車の「京の冬の旅/みやびコース」に乗車。

天皇家にゆかりのある尼寺を4箇所巡る。どれも一度も訪れたことのない寺だ。

参加者は57名、バスの補助シートに8名も座った(こんなに多いのは初めて)。

本日は京都市内で女子駅伝が開催されることもあり、普通ならば同じコースに4台までバスを投入できるところ、交通規制のあおりで2台しか運行できないらしい。

(初めての試みであるが、京都定期観光バスサイトの案内画像を貼り付け、説明文の省略を試みる。)

1.三時知恩寺

蓬莱の庭のみ撮影できたのであるが、機会を逸してシャッターを押さないまま出てきてしまった。

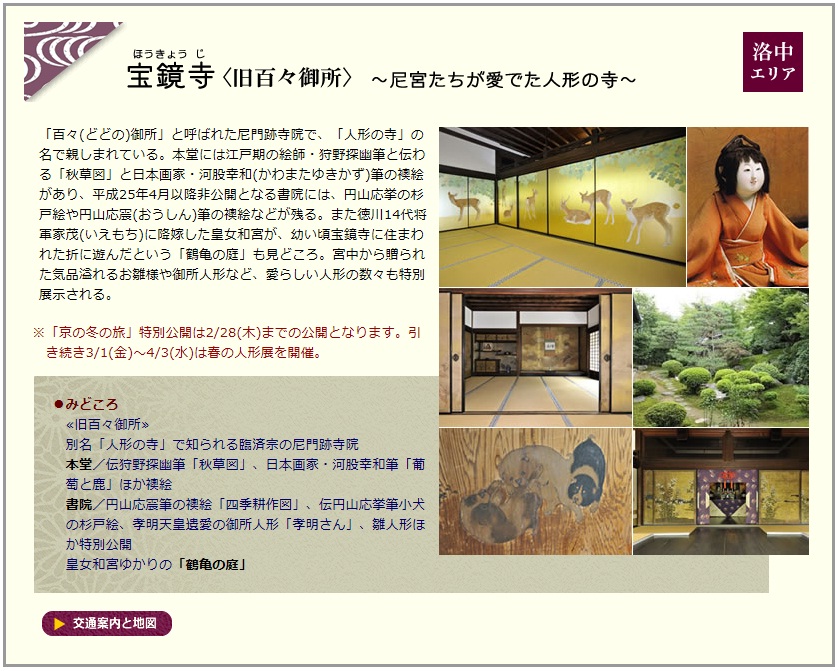

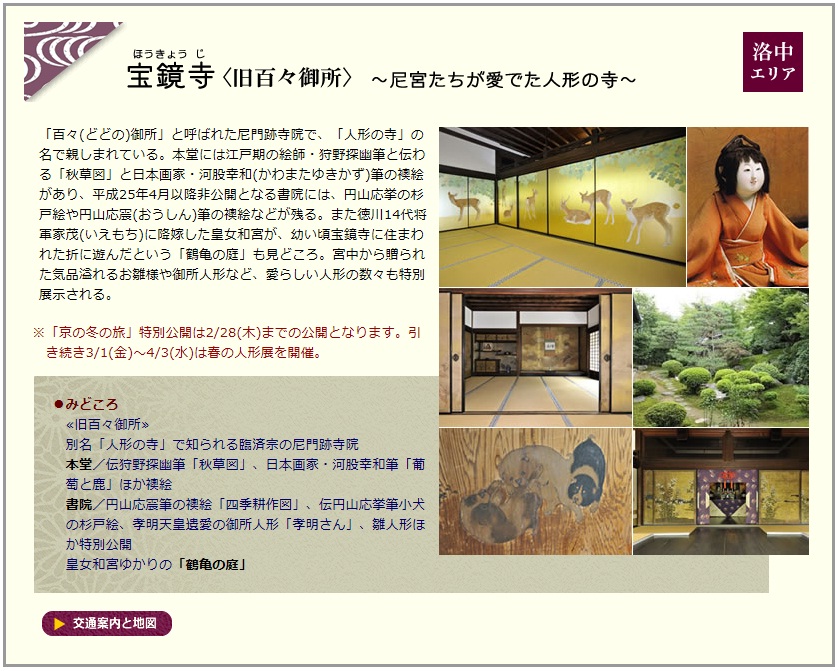

2.宝鏡寺

敷地を囲む塀の一部に造られた小さな部屋・・・ここで幼くして出家させられた天皇家の姫君達が、格子を通して世の中の様子を勉強したとのこと。

姫君がそのまま成長し子供を生むと天皇家の血縁が乱れることから、4〜5歳になると寺に預けるのが常となっていたとのこと。考えてみればかわいそうなものだ。

父親(天皇)はせめてもの思いで玩具や人形をふんだんに持たせたことから、尼寺には人形がたくさん残った、というわけだ。

西陣魚新(有職(ゆうそく)京料理)

お昼は西陣魚新で有職料理をいただいた。

名物、今出川豆腐。

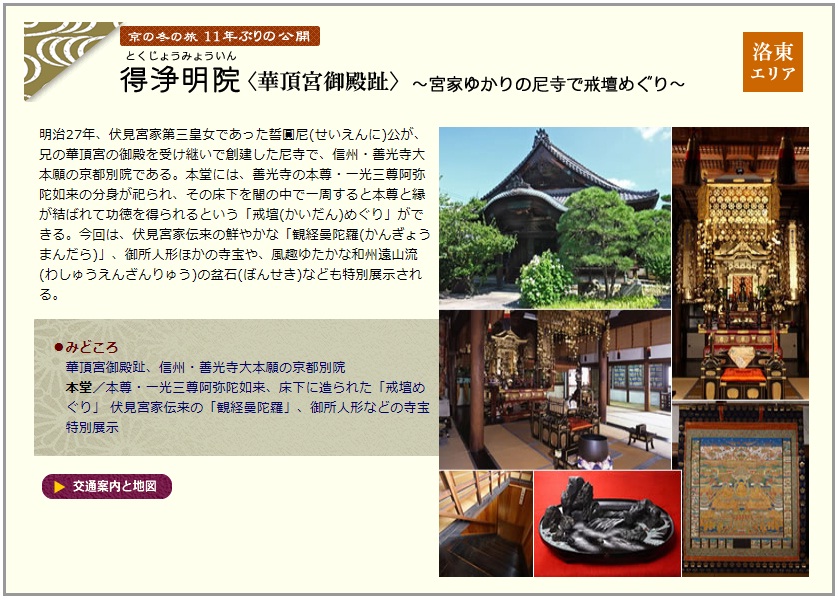

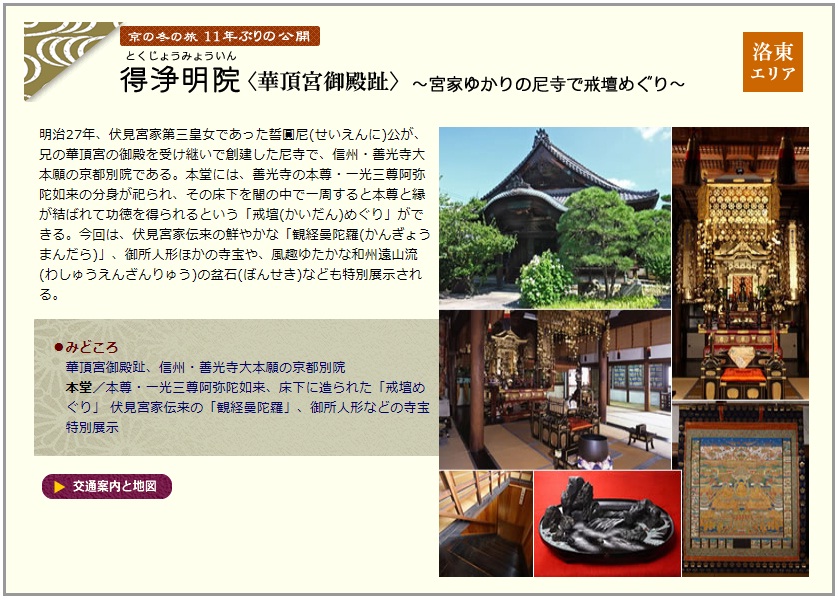

3.得浄明院

若い副住職(もちろん女性)のお話を聞く。

「一期一会」を大切にしているとのこと。

その日迎える(一度きりかもしれない)人々を、心をこめて打った盆石(お盆に砂をふりかけて絵を描く)で迎える。そのため(描くため)には自然の姿を観察する力をつけることが重要と説く。

副住職のお話のあと「戒壇めぐり」を体験。漆黒の闇の中(本当に何も見えない!)を右手で壁をつたいながら見つけると功徳のある錠前をさがす。

無事に生還の後(^^;「盆石」を鑑賞する。

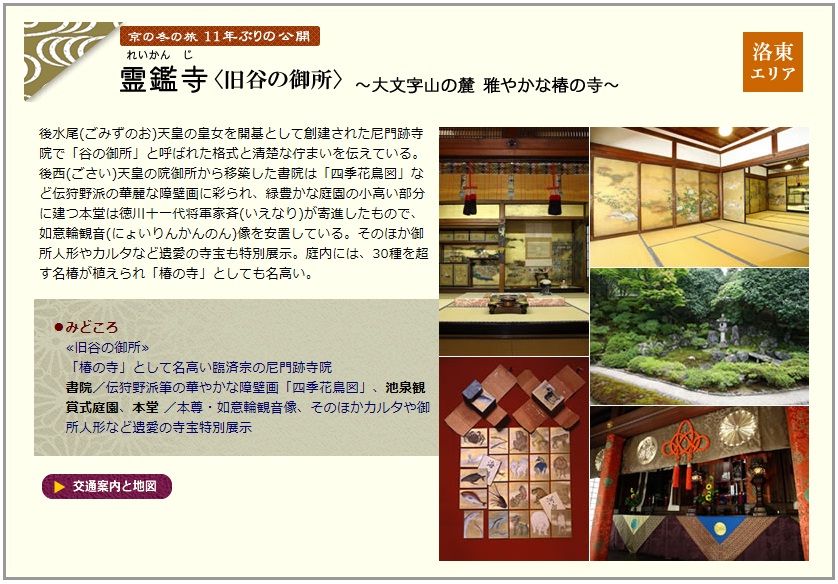

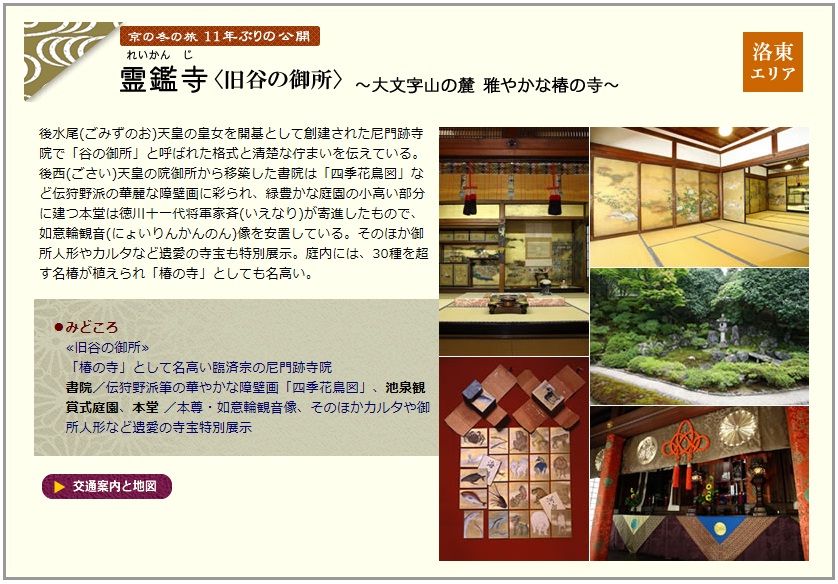

4.霊鑑寺

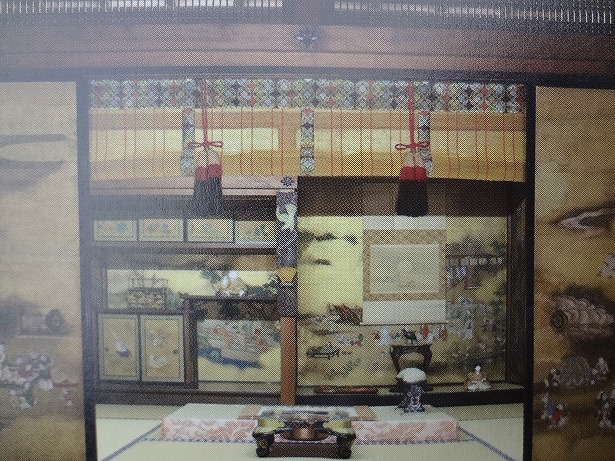

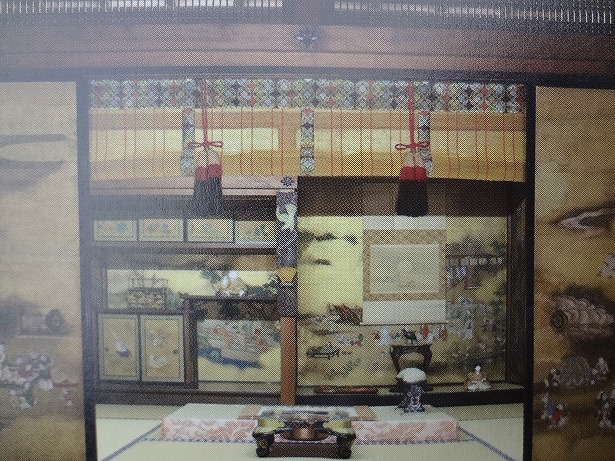

門を入るときれいな屏風と襖絵が登場。

奥に進むが道が狭くて渋滞気味(^^;

本堂を左に見ながら庭園をぐるりと回るようだ。

花の季節は美しいとのこと。(ちょうど前を通りかかった人力車の兄ちゃんが客にそう言っていた。)

椿が登場。

カルタと御所人形

書院(チケットを撮影)

見学は以上で終わり。

第15弾で行った「安楽寺」がすぐ近くにあり懐かしく思いながら哲学の道を少しだけ歩いてバスに戻る。

京都のお土産の代表、八つ橋は楽器のお琴の形をしてるってご存知でした?

見慣れた風景の中、バスガイドさんのためになる話を聞きながら京都駅へ帰着。

このページのトップへ

メニューに戻る

第40弾へ

三時知恩寺 → 宝鏡寺 → 西陣魚新(有職京料理) → 得浄明院 → 霊鑑寺

三時知恩寺 → 宝鏡寺 → 西陣魚新(有職京料理) → 得浄明院 → 霊鑑寺