平等寺(因幡薬師) → 六波羅密寺 → 左阿彌 → 長楽寺 →

長講堂

平等寺(因幡薬師) → 六波羅密寺 → 左阿彌 → 長楽寺 →

長講堂

2012年1月21日(土)

奥さんと京都に出かけよう−第33弾−

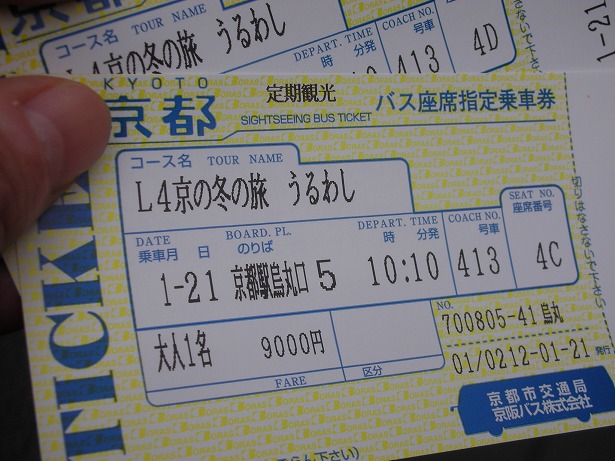

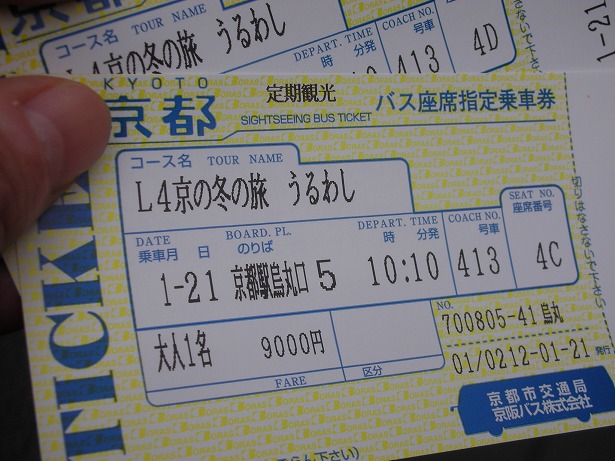

今年初めてのお出かけ。今回は目的地を考えるのが面倒なので定期観光バスのお世話になった。

第46回京の冬の旅シリーズから、「うるわしコース−平安の覇者平清盛ゆかりの人物をたずねて」を予約したのだが、実は清盛の時代のことなど忘却の彼方、NHK録画してるけど見てないし(^^:

本日、回る予定の寺院(・・・所在地も知らない(^^:)

とりあえずは普段見ることのできないものを見られるはずだ・・・。

↓

平等寺(因幡薬師) (小督局・高倉天皇)

六波羅密寺 (平清盛)

長楽寺 (建礼門院徳子・安徳天皇)

長講堂 (後白河法皇)

*文中に出てくる仏像などの画像は、すべてポスターやパンフレットを撮影したものです。念のため。

朝9時40分に京都駅へ。予約しておいたチケットを引き取りバスに乗り込む。

参加者は26名だった。

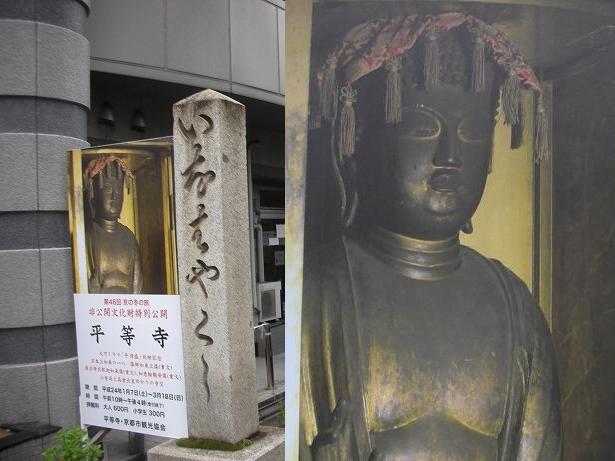

平等寺(因幡薬師)(小督局(こごうのつぼね)・高倉天皇)

平等寺・・・平安時代、橘行平が因幡国より飛来したという薬師如来像を祀るお堂を建てたのが起こり。高倉天皇より「平等寺」の寺名が下賜された。本尊・薬師如来立像の頭巾をかぶった姿は、非常時に厨子ごと後ろへ倒し滑車と縄で運び出すためで幾度も火災をくぐり抜けてきた。今回は、高倉天皇が寵愛した小督局ゆかりの品物も特別展示。

○日本三如来の一つに数えられる本尊・薬師如来立像(重文)

○小督局遺品「毛髪織込光明真言」

○小督局愛用の「琴」と「蒔絵硯筥(すずりばこ)」

河原町通にある平等寺の案内と本尊・薬師如来立像のアップ。

寺のサイドには「因幡薬師」の垂れ幕がいっぱい。

今日は団体行動!バスガイドさんの指示に従います。

こちらの蔵の中で、ご本尊・薬師如来立像をお参りした。

そのあと、本堂で小督局の遺品などを見た。

時間があったので本堂の左奥にも足を運んでみた。

そろそろ出発。

次は六波羅密寺。バスの中で、平家一族が六波羅の地に5000棟あまりの住居を集め栄えていたことなどを聞く(初めて知った(^^:)。

すぐに、見慣れた五条通にバスが横付けする。300mほど狭い道を北に上らなければならないようだ。

途中、「六波羅探題(鎌倉時代)」跡地に立つ京都市立開睛小中学校の前を通過。

六波羅密寺(平清盛)

六波羅密寺・・・天暦5年(951)醍醐天皇の皇子であった空也上人が開いた寺。六波羅一帯は、貴族から武士の世へ移り変わる平安末期に、権勢を誇った平清盛を筆頭とする平家一門の豪壮な屋敷が軒を連ねた場所。

○経典を手にした存在感ある平清盛坐像(重文)

○口から六体の阿弥陀仏を出す姿が印象的な空也上人立像(重文)

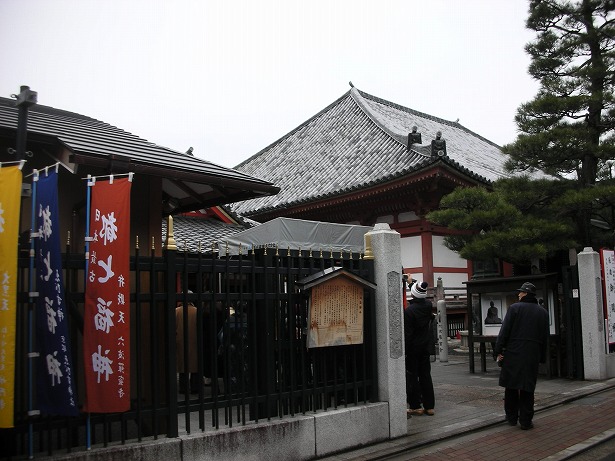

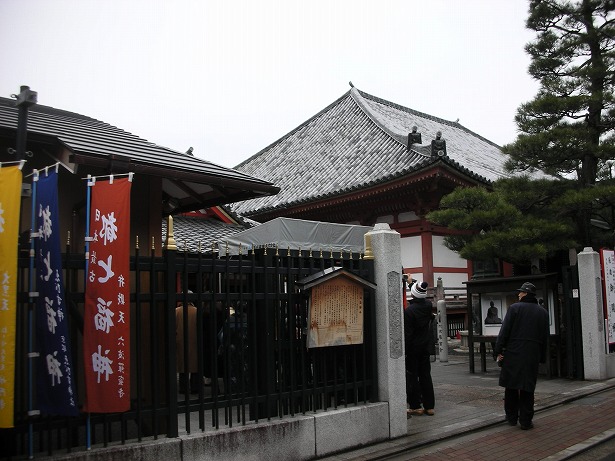

六波羅密寺に到着。あまり「お寺!」という感じがしない。

本堂の奥にある宝物館にて、平清盛坐像と空也上人立像を見る。

本堂のようす

本堂右側の売店。

この中に「銭洗い弁天」あり。ざるに100円玉を乗せて洗っておいたので金運が向上するかもしれない。

入り口のすぐ左にある護摩堂。

都七福神の一人である「六波羅弁財天」が祀られている。

最後に、表に一旦出て正面から鉄門を撮影。普段の出入りには使っていないよう。

次に昼食場所に移動する。「左阿彌」・・・楽しみ。(実はまったく知らない(^^;)

左阿彌には、バスを知恩院駐車場に停めて徒歩で向かうようだ。今回は徒歩が多い。

私たちの赤い京阪バス目立ってるなぁ。

円山公園を団体でひたすら歩く。

今回の参加者には一人で参加されている方も多く、そのうちの一人は着物姿の初老の女性。雨も降っていて歩き辛そうなのが気になる。

料亭・左阿彌

料亭・左阿彌に到着。おお、凄いところだ。本日、一番多く写真を撮ってしまった(^^;

お庭を抜け、お部屋に通され、早速お昼をいただく。

団体なのでお店の方とやりとりがないのが残念。あ、ビールは注文したけど。(プレミアム・モルツが出てきた(^^))

食事後、少し探検(^^:

内側から玄関を望む。

振り返ると女中が・・・。

集合時間までに外に出て散策。向かいの高台から全景を望む。

お腹が膨れたところで、次は長楽寺へ。昼食場所からは徒歩ですぐだった。

長楽寺(建礼門院徳子・安徳天皇)

長楽寺・・・伝教大師最澄が創建した天台宗寺院で、平清盛の娘・建礼門院徳子出家の寺として有名。

○建礼門院画像・安徳天皇画像(複製)

○安徳天皇御衣の幡(ばん)

○一遍上人像(重文)

長楽寺に到着。

境内はやたらと坂や階段が多い。着物姿の女性のことが気になる(^^;

アルバイトの京大の学生が説明をしてくれた。

安徳天皇が壇ノ浦で入水された時に身につけていた御衣は、とてもみすぼらしく感じたが、約1000年前のものと思うとまた違った趣がある。

長楽寺をあとにし、円山公園を散策しながらバスに戻る。

花の咲いていない有名な「枝垂桜」は少し寂しいが、人が少ないので公園本来の素晴らしさを楽しめたのは良かった。

最後に長講堂を目指す。

今回のコースは近くにまとまっているのでバスに乗ってる時間が少ない。

長講堂(後白河法皇)

長講堂・・・平安時代後期、三十余年にわたって院政を敷き、平氏政権との協調・対立の末に平家討伐の命を下すまでの動乱の時代を生きた後白河法皇が、寿永2年(1183)に六条御所に持仏堂を建立したのが起こり。正しくは「法華長講彌陀三昧堂」という。

○本尊・阿弥陀三尊像(重文)・・・両脇侍が蓮台から片足を踏み下げた珍しい姿

○後白河法皇坐像(重文)

○後白河法皇直筆の「過去現在牒」、後白河法皇肖像画(複製)

長講堂に到着。こちらも街中にひっそりと佇む寺だった。

本堂ではNHKの京言葉の番組に出演されたことのある女性が雅な京言葉で説明してくれた。(と、あとでバスガイドが言っていた。地元民?の私には普通に聞こえたけど)

両脇侍が蓮台から片足を踏み下げた本尊・阿弥陀三尊像も良かったが、数珠回しに使われる巨大な数珠を手に取って見られたりと、親近感あるお堂だ。

境内のようす。

特に意味はないがお花に惹かれてシャッターを切った。

長講堂をあとにし、バスにて京都駅に向かった。

今回は約1000年前の史実に関してのコース。

ジョスカンはたかだか600年前なのだから、その時間の長さに戸惑い気味の一日であった。

このページのトップへ

メニューに戻る

第34弾へ

平等寺(因幡薬師) → 六波羅密寺 → 左阿彌 → 長楽寺 →

長講堂

平等寺(因幡薬師) → 六波羅密寺 → 左阿彌 → 長楽寺 →

長講堂