とが乃茶屋 → 高山寺 → 西明寺 → 神護寺

とが乃茶屋 → 高山寺 → 西明寺 → 神護寺

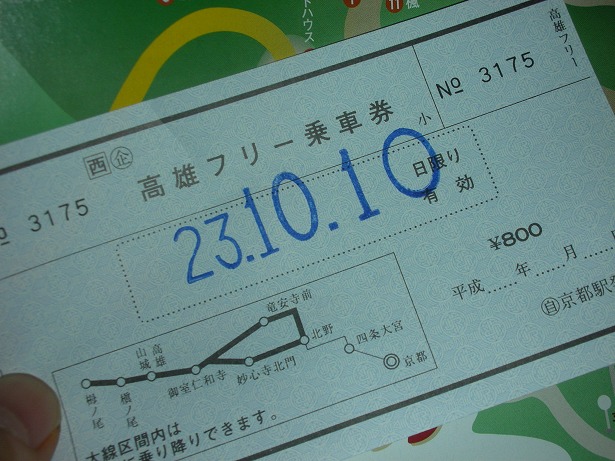

2011年10月10日(月祝)

奥さんと京都に出かけよう−第30弾−

高雄・槇尾・栂尾は併せて「三尾(さんび)」と呼ばれ関西でも屈指の紅葉の名所である。

実はそこまで詳しくは知らなかったが、午前中に活動を開始したこともあり、京都駅からバスで50分かかる三尾に足を運んでみた。もちろん紅葉の季節にはほど遠いのは承知のうえ。

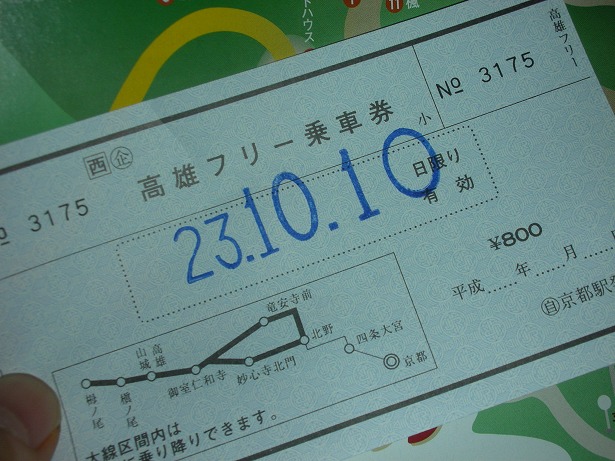

JRバスの切符売り場でお得な往復周遊券をゲット(バス内では片道500円必要)。

京都駅12:00発の「栂ノ尾」行きのバスに乗車、終点の栂ノ尾で降りる(12:50着)。

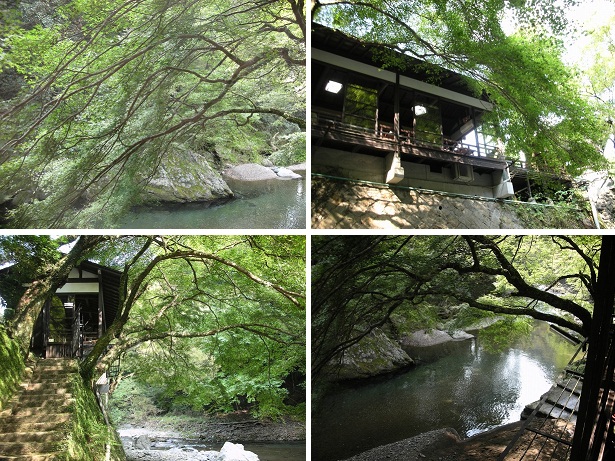

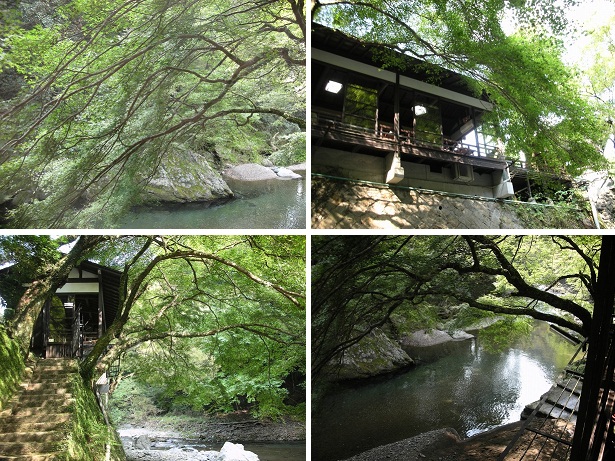

とが乃茶屋

バスを降りたすぐ前に素敵な料理屋あり。思わず入店。

「松茸うどん」と「山菜うどん」をいただいた。松茸・・・美味。

お店の裏手には澄みきった川が流れる。

ゆっくりできるのは良いが本日の行程がひとつも進んでいないので気が焦る(^^:

お腹がふくれたところで高山寺に出発。

少し山を登る必要がありそうだ。

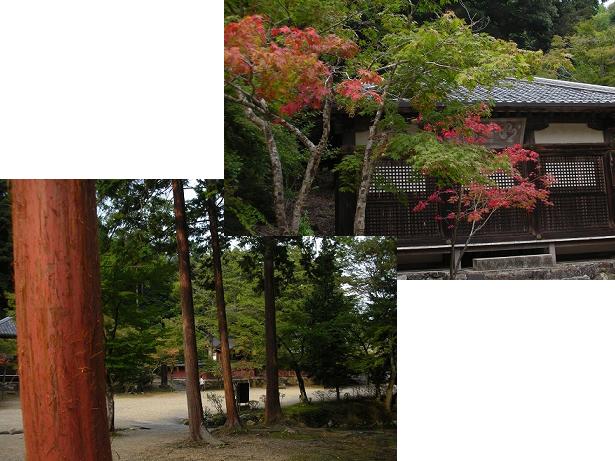

高山寺

栂尾山高山寺(とがのおさんこうざんじ)・・・山号を栂尾山と称し宗派は真言宗系の単立。

創建は奈良時代(809年)と伝えるが、実質的な開基(創立者)は鎌倉時代の明恵上人(1206年)。

「鳥獣人物戯画」をはじめ、絵画、典籍、文書など、多くの文化財を伝える寺院として知られる。

裏参道より入山。

石水院(国宝)にて「鳥獣戯画」のコピーを見学する。

(紙本墨画鳥獣人物戯画4巻(国宝)・・・現在は甲・丙巻が東京国立博物館、乙・丁巻が京都国立博物館に寄託されているため寺で見られるのは模本。)

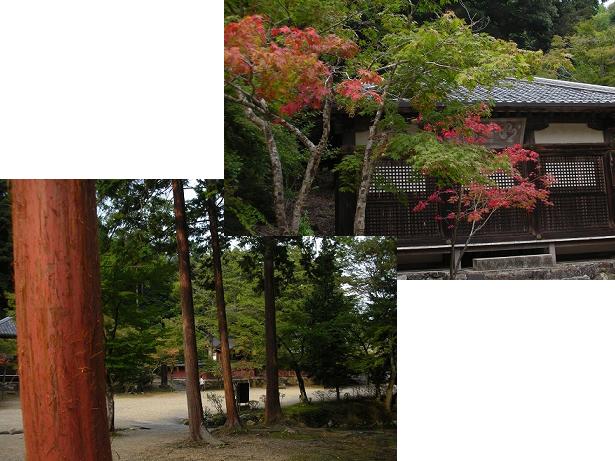

2枚目の写真、左奥の屋根だけ見えているのが石水院(内部の撮影禁止)。

明恵上人開山堂

神秘的な静けさに包まれた山を奥に進む。

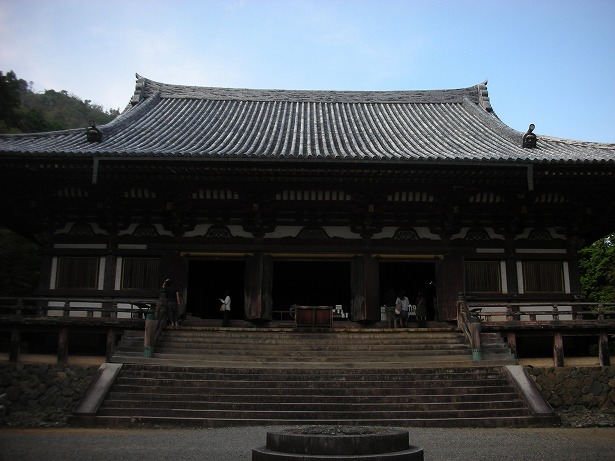

金堂に到着。本尊は釈迦如来像。

金堂にて参拝後、表参道に向かって歩き始める。下り坂。

石段の上に金堂を望む。

さらに進むと地面に美しい模様が登場。

あ、ここがパンフレット表紙にある風景。秋になると2枚目(パンフを撮影)になるわけで・・・

最後に後ろを振り返る。

表参道入り口には標石があった(・・・やはりこちらから登るのね(^^:)。中には歴史を感じさせるものも。

西明寺に向けて、バス道(国道162号線)を南に向かって歩く。

バス道から渓谷に向かって下り橋を渡ると西明寺までもうすぐ?

西明寺

槇尾山西明寺(まきおさんさいみょうじ)・・・真言宗大覚寺派の寺院。

天長年間(824〜34)に弘法大師の弟子、智泉大徳が神護寺の別院として創建したのに始まると伝える。

山号は槙尾山、本尊は釈迦如来像、十一面千手観音像は重要文化財。

西明寺に到着。ここもまた静かな空間のようだ。

本堂入り口にて係りの人から仏像の詳しい説明を聞いた。私達以外誰もいないのが良い。

鮮やかさはないが落ち着いた雰囲気の庭。

一打ち100円。良い音が鳴った。

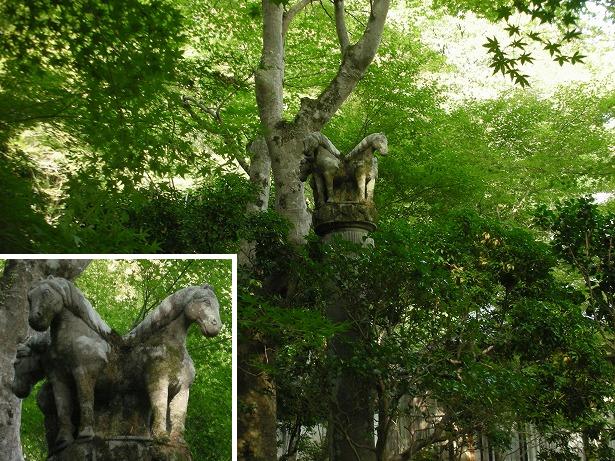

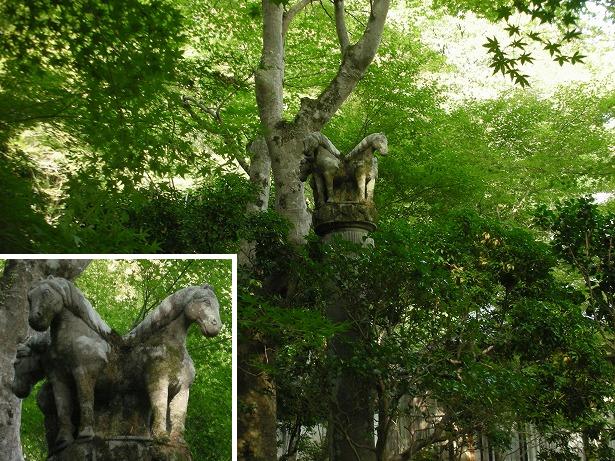

これはなんだ?

(http://abukuma.us/takuki/11/ashoka1.htm によると、小松寅吉なる人物が作った「阿育王石塔」というものらしい・・・)

思ったよりもここまで時間がかかっていない。神護寺にも行けそうだ。

西明寺からはバス道に戻らずに山際の道を向かう。たぶん行けるはず。

旅館街を抜け、橋を渡ると、・・・神護寺への参道が待っていた。

急な登りが続く。撮影している間に放って行かれてしまった・・・追いつけない(^^;

息を切らせながら前方を見上げると一目見てそれとわかる神護寺の楼門が目に入った。

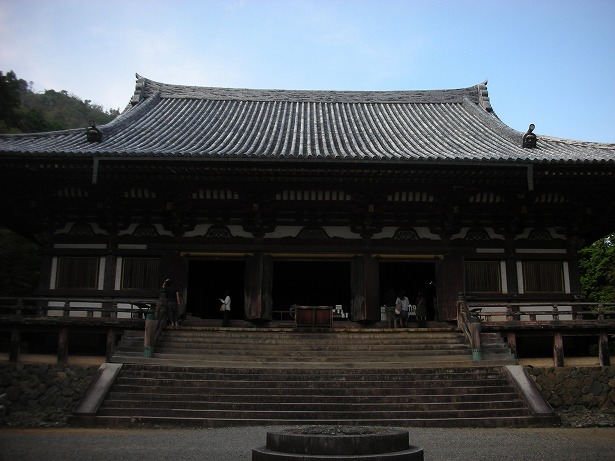

神護寺

高雄山神護寺(たかおさんじんごじ)・・・高野山真言宗遺跡(ゆいせき)本山の寺院で、山号を高雄山と号する。

本尊は薬師如来、開基は和気清麻呂(782〜806)。

楼門。

楼門をくぐると広い空間が広がっていた。

楼門を振り返る。

金堂に上がる階段。紅葉が始まっている。

階段を上がり五大堂、毘沙門堂を望む。

金堂にてお参り。

境内の赤い色を求めてシャッターを切る。

帰りにもう一度楼門と階段を撮影。

バスに乗るためにはさきほど登った道を川まで降りて、もう一度国道まで(今いるのとほぼ同じ高さ)上る必要があるようだ。

橋を渡り、分かれ道を右(バスの乗り場)に取る。(さきほどは左手の道の奥から来た。)

山城高雄15:45発のバスにて帰途に着く。京都駅着はおおよそ16:35。

このページのトップへ

メニューに戻る

第31弾へ

とが乃茶屋 → 高山寺 → 西明寺 → 神護寺

とが乃茶屋 → 高山寺 → 西明寺 → 神護寺