大徳寺(塔頭めぐり) → 今宮神社

大徳寺(塔頭めぐり) → 今宮神社

2011年5月5日(木祝)

奥さんと京都に出かけよう−第25弾−

前から気になっていた大徳寺を訪れることにした。予備知識はゼロだが小さいお寺がたくさんあるらしい?

地下鉄北大路駅を下車、少し距離はあるが大徳寺まで歩くことに。

北大路堀川交差点にあった標識。3つとも世界遺産というのが凄い。

大徳寺

大徳寺・・・臨済宗大徳寺派大本山。京都でも有数の規模を有する禅宗寺院で、茶の湯文化とも縁が深く、日本の文化に多大な影響を与え続けてきた。一休禅師が復興した。

大徳寺境内には21箇所の塔頭(たっちゅう)(本山寺院の境内にある関連小寺院)が立ち並び、大仙院、龍源院、瑞峯院、高桐院の4塔頭が常時公開されている。

現在、特別公開中の塔頭も楽しみだ。

ここが一番効率的?との判断で、南門から大徳寺境内に入る。

すぐに塔頭のひとつ黄梅院に到着。

どうせならと、黄梅院・興臨院・総見院の三ヶ寺共通拝観券を購入。

奥さんの予想では今日の拝観料は2人で1万円近くになるかも、とのこと(^^;

黄梅院 (塔頭)(特別拝観・共通券1500円)(撮影禁止)

撮影禁止でなければ、ここだけで100枚は撮ってしまいそうなほど美しい空間が広がっていた。

直中庭という枯山水の庭園あり。

千利休62歳の時に作られた苔一面の枯山水庭園で、豊臣秀吉の希望による瓢箪を象った池が配されている。

撮影が許された表門の内側の庭。

すぐお隣の龍源院に歩を進める。ここはあらためて拝観券を購入(^^; 撮影はOKのようだ。

龍源院 (塔頭)(常時拝観可・350円)

龍源院・・・畠山・大友・大内氏が建立した塔頭。本堂は大仙院とともに最古の禅宗方丈建築のひとつとされる。

方丈を囲んで4つの庭園がある。

龍源院をあとにしたところで境内の地図を発見。やはり総門から入るべきだったか?

そうだったとすれば三ヶ寺共通券は買えていなかったかもしれないので、それで良しとする。

新たな気分で?!総門を撮影。

続いて勅使門

山門(三門)

上層に千利休像が置かれているため、足の下を通ることに怒った秀吉が利休に切腹を命じたらしい。

秀吉が利休に切腹を命じたのはそれだけではないはずだが・・・。

ここで共通券を買った興臨院に歩を進める。

興臨院 (塔頭)(特別拝観・共通券1500円)

興臨院・・・室町時代に能登の畠山義総が建立、以来畠山家菩提寺となる。その後1581年に前田利家により改修が行われ、前田家の菩提寺となった。

どの塔頭に入っても方丈の回りに庭がある形が同じで、早くもちょっと飽き気味(^^;

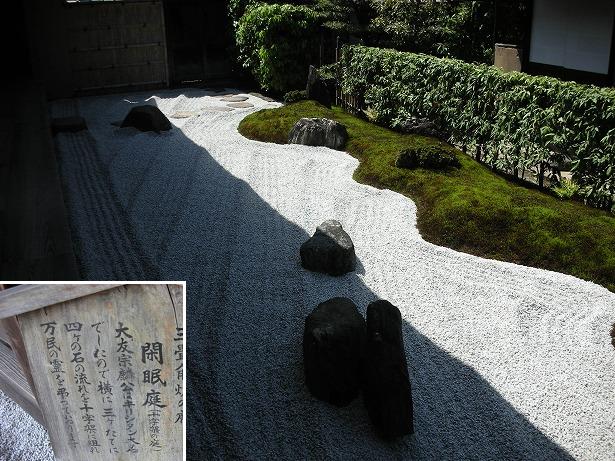

瑞峯院 (塔頭)(常時拝観可・400円)

瑞峯院・・・室町時代の大名・大友宗麟が菩堤寺として建立した。

庭園は枯山水で、キリシタン大名にちなんで十字架形の石組が配されている。

最初に目に入る独坐庭(どくざてい)という庭に目を奪われた。なんとも力強く、かつ美しい。

大刈込と巨石で表した蓬来山からのびる半島と小島に打ち寄せる荒波を砂紋で描いている。

閑眠庭(かんみんてい)・・・キリシタン大名・大友宗麟の思いを汲んだ枯山水の庭で7個の石組みが十字架を形作っている。

感動したところで境内の北側に歩を進める。

再び三門を見上げ、次に登場するのが仏殿。

仏殿

大きな仏様が迎えてくれた。

ここでやっと大徳寺の本坊に入る。

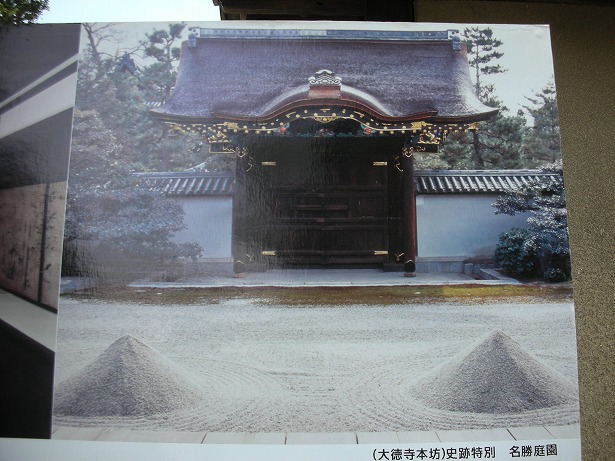

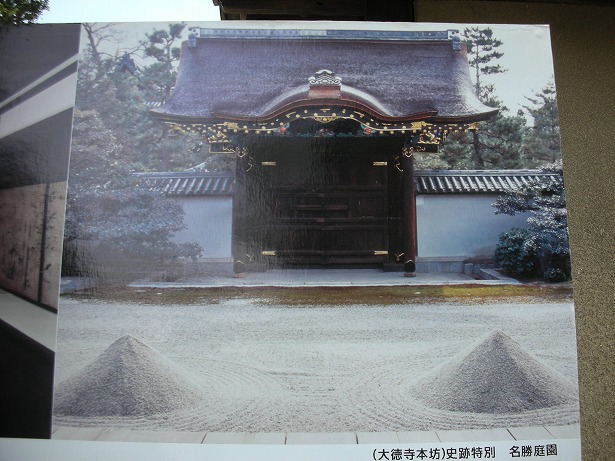

大徳寺本坊(特別拝観・800円)(撮影禁止)

ここでは、初めての経験であるが、携行品を預けなければならない。建物自体が国宝のため不用意に柱等にぶつけないように、という趣旨のようだ。

要所要所で大学のサークルメンバーが慣れない口調で説明してくれた。

方丈(本坊)部分は地図には「庫裡」と書かれている。その訳がこの写真から伺える。(外部から望遠撮影・・・念のため)

続いて、本坊の裏手にある真珠庵に歩を進めた。

真珠庵 (塔頭)(特別拝観・800円)(撮影禁止)

真珠庵・・・一休宗純ゆかりの寺院

こちらでも携行品を預けなければならなかった。(私は手ぶらだったが)

ここまで回ったところで空腹に耐えられず昼食を摂ることにした。

一旦、総門まで戻って外に出て、少し下がったところで泉仙(いずせん)紫野店を発見。

私は精進鉄鉢料理をいただいた。

食事後、となりの大徳寺納豆本家磯田にて大徳寺納豆を購入。

おなかが膨れたところで(少し風邪気味だったが精進料理で救われた(^^))、塔頭めぐりを再開。

大仙院 (塔頭)(常時拝観可・400円)(撮影禁止)

大仙院・・・入母屋造の本堂は最古の禅宗方丈建築のひとつとされる。床の間は日本最古とされ、「玄関」も日本最古の玄関として国宝に指定されている。

日本固有の「家」の見本とされる建物を見学し、少し感慨深いものがあった。

芳春院 (塔頭)(境内に入れず)

大仙院の北側に大きく広がる芳春院であるが、表門は入れたものの途中から進入禁止(非公開)。

木々の赤と緑のコントラストが美しい。

最初に買った共通券の最後の寺院、総見院に歩を進める。織田信長の墓があるとのこと。

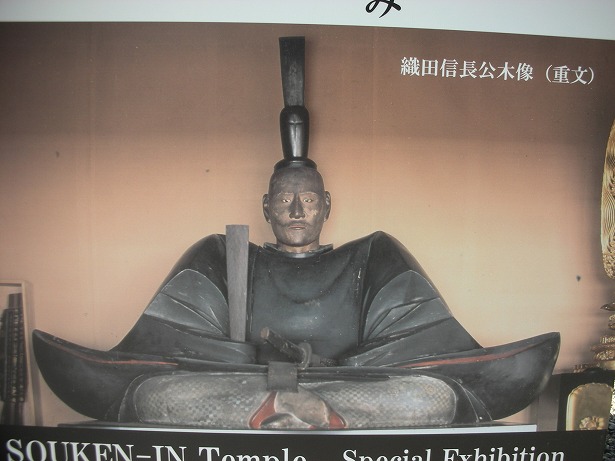

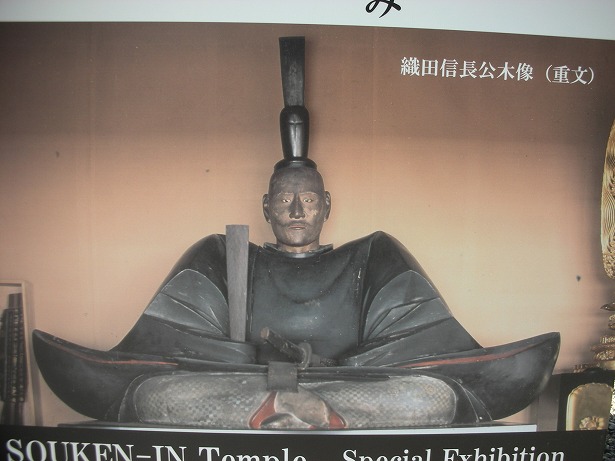

総見院 (塔頭)(特別拝観・共通券1500円)

総見院・・・豊臣秀吉が織田信長の菩提のために建立。

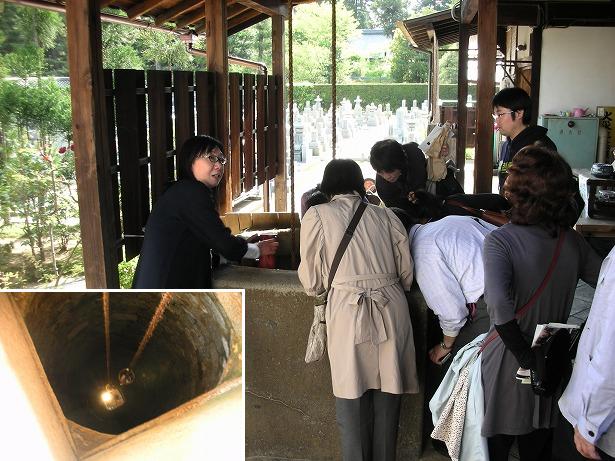

今までの塔頭とは違い、専門の案内人(お姉さん!)がすべての行程に付き合ってくれ説明してくれる。

説明ツアーにはどの時点で加わってもOK。

本堂

本堂に安置されている織田信長の木像。

信長の家臣寄贈の梵鐘がかかる鐘楼。

茶室巡りツアーに出発。最初は一番奥の寿安席。

ほう(广に竜)庵

そのとなりに香雲軒(こうせつけん)。

もう一度表に回って、今度は信長の墓?

その前に、加藤清正が朝鮮から持ち帰った石で造られた掘り抜き井戸。

そして、織田信長一族の墓。手前から3つめが信長のもの。

利休にちなんで茶せんの形をした花たて。

大徳寺をあとにし、奥さん御所望のあぶり餅を求めて今宮神社方面へ歩く。

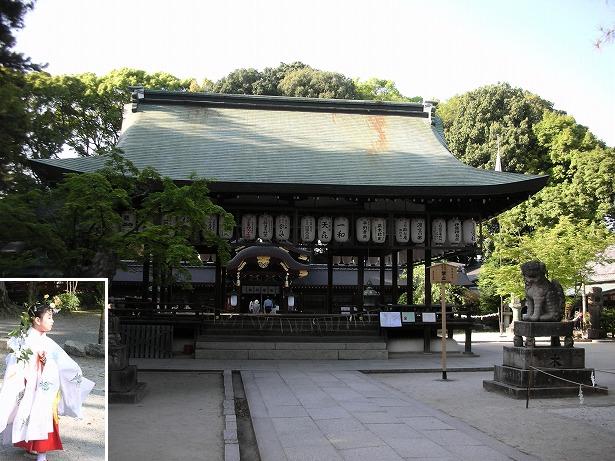

今宮神社

今宮神社・・・大国主命、事代主命、櫛稲田姫命の三柱を祀る神社。平安京に流行した疫病を鎮める目的で創建された。あぶり餅が有名。

祭りの稚児のあとを追って、知らぬうちに今宮神社境内に入っていた。

参拝後、あぶり餅をいただいた。

このページのトップへ

メニューに戻る

第26弾へ

大徳寺(塔頭めぐり) → 今宮神社

大徳寺(塔頭めぐり) → 今宮神社